『Super Build/SS7』の導入事例

圧倒的に優れた点は、とにかく計算が速いことです。

株式会社 植田建築構造事務所

植田 康夫 様

所在地:奈良県香芝市 業種:構造設計事務所

どのような物件を設計されることが多いですか。

RC造とS造が多く、比率は半々です。木造は手がけていません。開業したころはマンションが多かったのですが、今は事務所ビルや商業施設が多くなっています。

『SS7』を導入されたきっかけを教えてください。

『SS3』のメンテナンスがいずれ終了すると聞いていたので、早めに『SS7』に慣れておいた方がいいだろうと考えていました。ただ、周囲の使用状況を見てから判断したかったので、『SS7』への書き換え後もしばらくは『SS3』を使っていました。当時は『BF1』でしかできないことがありましたし、操作にも慣れていましたから。

昨年1月の物件から、『SS7』に完全移行しました。最初は違和感がありましたが、慣れてしまえば『SS3』に戻ろうとは思いません。

『SS7』を使用した感想はいかがですか。

圧倒的に優れた点は、とにかく計算が速いことです。速度アップだけでも生産性がかなり上がったと感じます。大きな物件では特に『SS3』との速度の違いがよく分かります。それから計算結果を5つ作れるのも便利です。45度方向の検討や、仮受時と本受時などいろいろな検討に使っています。

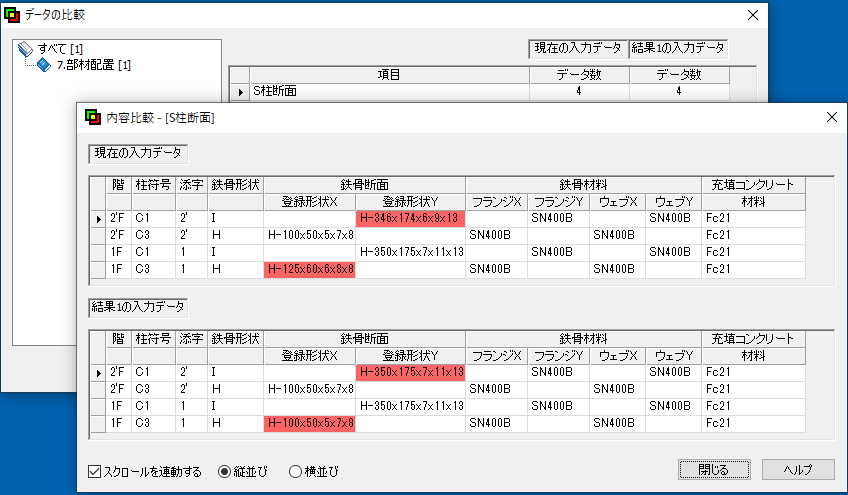

最近、入力データの比較もできるようになりましたね。配筋などの変更は今までメモをしていたのですが、入力データの比較を用いると変更した箇所がすぐに分かるので便利です。

具体的に『SS7』の良かった機能を教えてください。

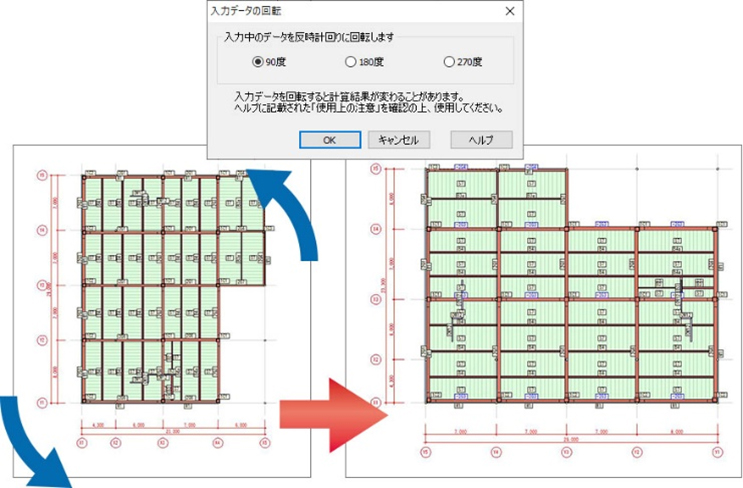

たまに、意匠の変更で入力データを回転させることがあります。意匠側では簡単にできたとしても、構造は計算も回転させないといけないので、これまでは最初から入力し直す必要がありました。『SS7』では、入力データを回転させることができるのでとても便利ですね。ユニオンシステムさんの営業の方に要望を出していたのですが、現場の意見が反映されて助かっています。

そのほか細かなところだと、特殊荷重の順番が上下に動かせるところです。私は特殊荷重の順番を、上から屋根、中間階、下は基礎とある程度決めています。これが整理できるようになったのは、個人的にとても気に入っています。

そのほか、『SS7』で気に入られたところはありますか?

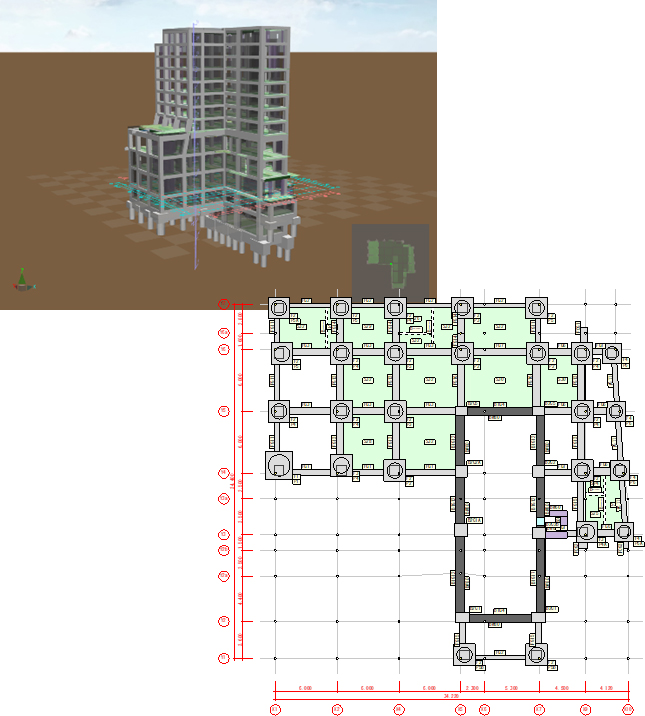

接合部の検討などでは柱・梁の寄りで結果が変わることもあり、今まで適判などで指摘を受けた場合は別検討をしていましたが、『SS7』では寄りが全部入れられるようになったので便利になりました。また、入力した寄りから構造心を自動計算してくれるのも便利です。『SS7』は構造計算書の図のサイズも自動で調整してくれるので、指摘を受けることはほとんどなくなりました。

二次部材が設計可能になりましたが、いかがですか。

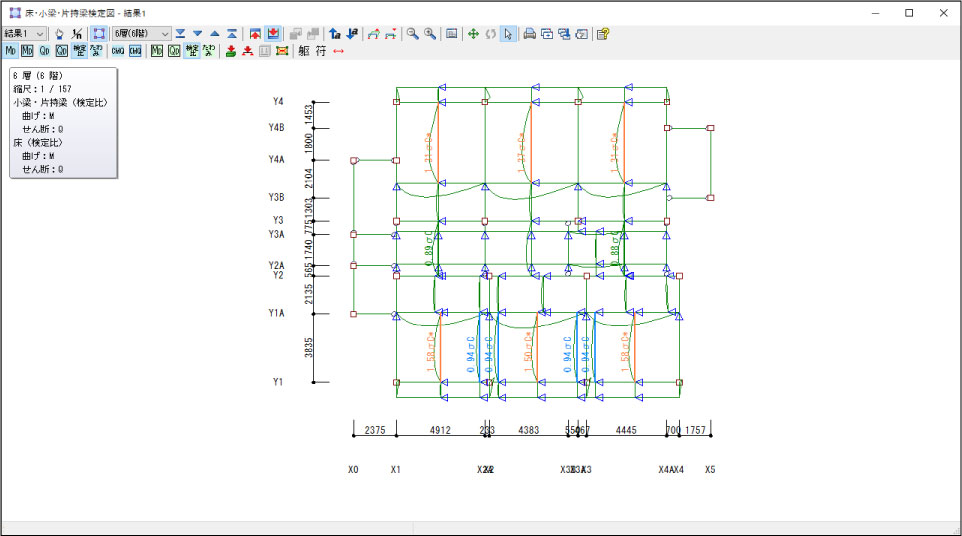

大梁と同じように検定比を色分けして見ることができるのが便利です。

それから今後便利さを発揮すると思うのが、平面的に規模の大きい物件です。例えば学校の校舎では小梁部材が多くなるので、「同じB1でもこっちのB1とは違う」などと見分けがつきやすくなり、ミスを防げるのではないかと思います。

サポートセンターはいかがですか?

主に自分の出した数値と合わない場合などでよく利用しています。いつもメールで問い合わせていますが、技術的なことはすぐに結果がほしいので、その日のうちに返事が来ることはありがたいです。サポートがほしいところはだいたい同じですし、「前にも聞いたな」という事例もあるので、もらった回答は整理して保存しています。

最後にご意見やご感想があれば教えてください。

今はソフトウェアも充実して、どんどん便利になってきていますね。もちろん良いことなのですが、例えば私が働き始めた頃は『BF1』がなかったので、基礎や杭の検討は手計算でした。でも、そこで流れを覚えて経験を積んできたからこそ、今の自分があると思います。特に二次部材はソフトウェアを使うと応力をあまり覚えなくなりがちです。自分で計算しないと身に付きません。やはり構造の基礎をまずきちんと知ることが大切だと思います。

本日は、ありがとうございました。

取材協力:植田 康夫 様